Bundeskanzler Scholz besucht hessische Unternehmen

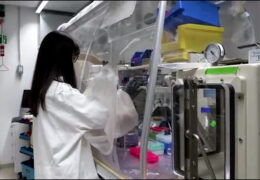

Da gab es heute nicht nur Begeisterungsstürme beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Hessen. Sind doch gerade viele Wirtschaftsvertreter so überhaupt nicht einverstanden mit der Leistung der Bundesregierung. Und das hat der Verband der Familienunternehmer heute auch klar zum Ausdruck gebracht – doch zuvor war Kanzler Scholz beim Pharma- und Chemiekonzern Merck in Darmstadt, wo er den Grundstein für ein neues Forschungszentrum gelegt hat. An dieser Stelle auf dem Werksgelände von Merck in Darmstadt soll es entstehen – das neue Forschungszentrum des Pharma-Riesen, in dem in Zukunft vor allem an der Herstellung von Antikörpern sowie an mRNA-Anwendungen geforscht werden soll. Kostenpunkt: rund 300 Millionen Euro. Schon in drei Jahren sollen hier die ersten Mitarbeiter einziehen. Belén Garijo, Vorsitzende Geschäftsleitung Merck „Das ist ein super wichtiger Tag für Merck und auch für Deutschland. Denn dieses neue Gebäude ist unsere größte Investition in Forschung und Entwicklung aller Zeiten in Deutschland.“ Der Neubau ist Teil eines Investitionsprogramms, das für dieses und nächstes Jahr rund 1,5 Milliarden Euro allein für den Standort Darmstadt umfasst. Klar, dass das auch den Kanzler freut. Und so packt Olaf Scholz heute gleich selbst mit an: Er hilft, die Zeitkapsel zu füllen – er verewigt sich mit einem Handabdruck – und schnappt sich schließlich noch einen Hammer, um den Grundstein für das neue Gebäude zu legen. Bereits heute, so der Kanzler, sei Deutschland das Land mit den höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung weltweit. Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler „Ich möchte, dass das so bleibt. Dass Unternehmen wie Merck weiterhin in Deutschland und Europa investieren und Arbeitsplätze schaffen. Dass auch in Zukunft hier die Technologien entstehen, die auf der ganzen Welt gebraucht werden.“ Auch danach bleibt der Kanzler quasi in der Familie: Vom größten Familienunternehmen Hessens mit rund 11.000 Mitarbeitern alleine am Standort Darmstadt geht die Reise weiter zur […]