Sanierungsplan für insolvente Krankenhäuser

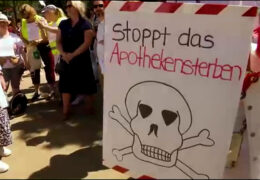

Nach der Insolvenz von vier Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes im Westerwald und in Alzey brodelt es. Der Krankenhausbetreiber hat die Bundes- und Landesregierung scharf kritisiert. Das hat wohl gewirkt. Nun gab es ein Krisentreffen im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium. Das Ergebnis des „Runden Tischs“: Die Kliniken sollen um jeden Preis gerettet werden. Wirklich rund ist der „runde Tisch“ im Gesundheitsministerium nicht, sondern eher eckig: Das hindert die Teilnehmer der Krisentreffens gestern Abend jedoch nicht daran, ein Überlebenskonzept für die insolventen DRK-Kliniken in Rheinland-Pfalz auf die Beine zu stellen. Wichtigste Botschaft: Trotz finanzieller Schieflage sollen die betroffenen Kliniken grundsätzlich erhalten bleiben. Clemens Hoch (SPD), Gesundheitsminister Rheinland-Pfalz „Die medizinische Versorgung der Menschen in der Region ist gesichert. Und zwar so vollständig wie bisher. Wir werden uns jetzt aber angucken, welche Optimierungsbedarfe es gibt.“ Konkret geht es um vier DRK-Kliniken im Westerwald und in Alzey, eine davon mit zwei Standorten. In den vergangenen Jahren sind die Krankenhäuser tief in die roten Zahlen gerutscht. Rainer Kaul, Präsident Deutsches Rotes Kreuz Rheinland-Pfalz „Es sind die Energiekosten gestiegen. Es sind besondere spezielle Anforderungen in Nachfolge der Corona-Krise auf uns zugekommen. Die Sachkosten sind exorbitant auf allen Ebenen die letzten Monate weggelaufen. Und die Personalkosten – so berechtigt die höheren Gehälter aufgrund der Tarifverhandlungen für die Mitarbeiter sind – kosten viel Geld und bringen uns in Probleme.“ Richten soll es nun ein Sanierungsplan – sowie die finanzielle Unterstützung durch das Land. Schätzungen der Betreiber zufolge brauchen die Kliniken zum Überleben rund 20 Millionen Euro im Jahr extra. Gut 15 Millionen Euro davon sollen laut des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums aus Energiehilfen des Bundes sowie aus dem Krankenhaus-Zukunfts-Fonds von Bund und Land kommen. Der Rest aus einer Anpassung des Krankenhausangebots an die tatsächlichen Gegebenheiten. Ottmar Schmidt, Geschäftsführer DRK-Trägergesellschaft Süd-West „Da müssen wir gucken: Passen die Vorhaltekosten zu den Patientenzahlen? Ist die […]